唾液検査とは?

〜生活習慣を視覚化し、虫歯のリスクを知る〜

実際に唾液を検査すると何がわかるのか、そして、何を調べるのかをご紹介しましょう。

①虫歯菌について

お口の中に住みついている、代表的な虫歯菌をミュータンス菌およびラクトバチラス菌といいます。

お口の中に炭水化物(糖質)が入ってくると、この2つの菌は炭水化物(糖質)をエサにします。当然、バイ菌といえどもエサを食べるとうんちやおしっこをします。それが酸です。先ほどお話ししたとおり、酸は歯の表面のカルシウムを溶かしてしまいます。ミュータンス菌や、ラクトバチラス菌が多く存在するということは、酸が大量に分泌されるため虫歯が発生するリスクは当然、高まります。

ご自身のお口の中に虫歯菌がどの程度住みついているか計測すると良いでしょう。

②飲食の回数について

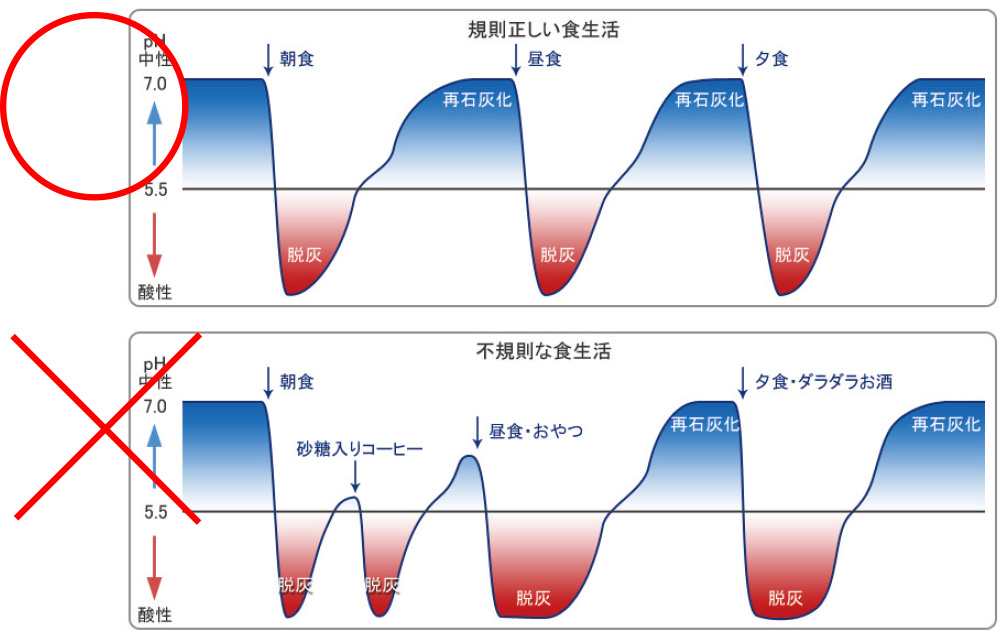

また、逆の言い方をするとお口の中に炭水化物(糖質)さえ入ってこなければ、虫歯菌がお口に存在していたとしても、酸を分泌することはないため虫歯になりません。ここで知っていただきたいことは、お口の中に入ってきた炭水化物(糖質)の量はほとんど関係なく、お口に入れた炭水化物(糖質)の回数が虫歯の発生に大きく影響するということです。

つまり、コーラを500㎖飲むにしても、1日かけて少しずつダラダラ飲むくらいであれば、短時間で一気飲みしてしまった方が虫歯の発生するリスクは減少します。したがって、食べ物や飲み物をお口に入れた回数分だけ、お口の中は酸で満たされ、歯の表面のカルシウムが溶け出す回数も増えてしまうのです。

できれば1日の飲食の回数の記録を取り、歯科衛生士にチェックしてもらうと良いでしょう。そして、虫歯になりづらい飲食の取り方をぜひ、アドバイスしてもらってください。

また、炭水化物(糖質)はケーキやジュースのような甘いものばかりではありません。

ごはん・パスタ・ラーメン・うどん・せんべい・ポテトチップス・牛乳など甘くないものも炭水化物(糖質)です。つまり、虫歯を作るリスクは、ケーキとせんべい、どちらも同じであることを知ってください。

③唾液の緩衝能

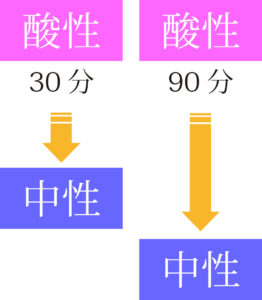

虫歯菌によって酸が分泌されても、お口の中の酸は約30分前後で中性に戻ります。これを「唾液の緩衝能」と言います。30分はあくまでも平均値であり、10分で中性に戻る人もいれば、90分かかっても中性に戻らない人もいます。

当然、歯の表面への酸の停滞時間は、短ければ短いほど虫歯発生のリスクは低下しますし、停滞時間が長くなれば長くなるほど虫歯発生のリスクは高くなります。つまり、「唾液の緩衝能」が高いと虫歯は発生しづらくなります。

「唾液の緩衝能」が低いということは、唾液が虫歯から歯を守る能力が低いということなので、高める努力をしましょう。

唾液の緩衝能と唾液の分泌量は相関関係があり、分泌量が多いと、唾液の緩衝能も高く、分泌量が低いと緩衝能も低くなる傾向があります。

そのため、唾液の緩衝能が低い場合は唾液の分泌量を増やす努力が必要となります。

ご自身の唾液の緩衝能がどれくらいか、測定すると良いでしょう。

④唾液の質と量

さらに、唾液には虫歯菌や発生した酸を洗い流す働きがあります。食器を洗剤で洗うとき、水流が多ければ短時間で洗剤はきれいになりますが、水流が少なくなればなるほど洗剤を洗い流すのに時間が長くかかります。朝起きた時に口臭がするのは、夜寝ている間に唾液の分泌量が減少し、虫歯菌や歯周病菌が大量発生してしまうからです。したがって、唾液の分泌量が多ければ多いほど虫歯発生のリスクは低下し、少なければ少ないほど虫歯発生リスクは上昇してしまいます。

やはり、唾液の分泌量が少ない場合は分泌量を増やす努力をしていきましょう。

ご自身の唾液の分泌量はどれくらいでしょうか? 必ず計測することをおすすめします。仕事のストレスや受験等、人生の節目に大きく変わる傾向があるので、定期的に測定しモニタリングすることをおすすめします。

また、現在常用しているお薬によっても唾液の分泌量の変動がおこるので、歯科医院で確認した方が良いでしょう。

⑤歯垢の蓄積量

虫歯の発生に影響を大きく与えるのが歯垢です。歯の表面をつめで引っ掻くと白い塊がつきますよね、あれを歯垢と言います。

歯垢(プラーク)が大量に歯に付着しているということは、虫歯菌の塊を大量に歯に付着させているということなんです。当然、歯は酸にさらされ虫歯になるリスクは高まります。特に、ミュータンス菌はノリのようなベトベトした物質を分泌し、歯にへばり付きます。さらに、他のバイ菌ともノリのような物質によって強固に合体し、歯垢を形成して酸を分泌します。

歯垢は歯ブラシ1本だけだと50%くらいしか磨き取れません。歯間ブラシや糸ようじを併用して、ようやく90%近くまで取り除けるので、しっかり歯間ブラシや糸ようじも併用しましょう。できれば、時々お口の中を赤く染める薬剤を使って、どれだけ磨き残しがあるか、確認すると良いでしょう。

赤く染める薬剤は、歯科医院や薬局で売っていますので、遊び感覚でやってみてください。どの辺りに磨き残しがあるか、ご自身の癖を確認することをおすすめします。

ぜひ、磨き残し率(面積比率)を測定しましょう。そして、磨き残し率15%以下を保ってください。

⑥DMFT(虫歯を経験した歯の本数)

DMFTとは、現在虫歯になってしまっている歯、もしくは、虫歯による治療の経験のある歯の本数を表す指数です。

- D(decayed tooth)

虫歯 - M(missing tooth)

虫歯が原因で抜けた歯 - F(filled tooth)

治療済みの虫歯 - T(tooth)歯

(上記の合計)

特に、詰め物や銀歯の周囲にラクトバチラス菌が付着しやすいため、虫歯の再発生が起きやすく、注意が必要です。詰め物や銀歯の虫歯の再発生は平均6〜7年サイクルで起こるため、DMFTの数値の高い方は、入念なケアが必要で早めの検診をおすすめします。

歯は削って詰め物をしたり、銀歯をかぶせたり、治療を重ねれば重ねるほど歯の寿命はどんどん短くなってしまうんです。特に、神経を取ってしまった歯は要注意です。なぜなら、神経の中には神経だけでなく、毛細血管も含まれるため、それがすべて取り除かれてしまうと歯に水分や栄養が通わなくなり、ドライフラワーのようにもろくなってしまうからです。当然、虫歯菌に溶かされやすくなり、歯が割れたり、亀裂が入って抜かなければならない可能性が高くなってしまいます。一生ご自身の歯で食事をしたければ、歯の神経を取ったり、歯を削って詰め物したり、かぶせたり、といった状況をつくらないようにケアしていくことが大切です。そのため、定期的に歯科医院に通い、メンテナンスを受け、しっかりとしたケアをご家庭で実践していくと良いでしょう。

⑦フッ素の使用状況

フッ素とは歯を虫歯から守る薬剤のことです。

お口の中が中性の状態の時、唾液中に含まれているカルシウムを歯は再吸収するのですが、これにはかなり時間がかかります。これに対しお口の中が酸性になると、歯の表面からカルシウムが溶けていくのですが、これは急速に進んでいきます。そのため、歯へのカルシウムの再吸収を速やかにするためフッ素を塗布します。つまり、吸収(再石灰化)を促進させ、さらに、酸によるカルシウムの溶け出す(脱灰)を防ぐ効能があります。

また、フッ素は虫歯菌が炭水化物(糖質)を取り込むことを阻害し、歯を硬く強化できるため、虫歯予防に大変効果的です。しかし、フッ素を利用していない方が大変多く、利用していたとしても間違った使い方をしているため、効果が得られていないケースがほとんどです。ぜひ、正しい知識をつけて日常に取り入れてください。

そこで、フッ素の正しい使い方についてお話しさせてください。

間違いだらけの歯磨き粉の利用方法

現在、市販で購入できる歯磨き粉の大半はフッ素が配合されていますが、正しい使用方法をご存知ですか? 知らない方がほとんどなのでぜひ、覚えておいてください。普通に歯ブラシに歯磨き粉を付けて、ブラッシングしてかまわないのですが、ブラッシング後30分程度ゆすがない方が良いのです。お口の中が泡だらけでかまわないので、できるだけ30分前後、ブクブクうがいをせずに我慢した方が良いです。少しでも長くお口にフッ素を停滞させないと効果が期待できません。もしどうしてもゆすぎたければ、おちょこ1杯分のお水をお口に含み軽くゆすいで、30分くらい飲食を控えると良いでしょう。とにかく強いうがいはしないということが重要です。ぜひ、日常生活に取り入れて予防に励んでください。

このように、健康に生きるための方法を学びましょう。そして、虫歯ができるメカニズムを学んでください。このメカニズムを知ることが予防のスタートです。

歯のカルシウムの収支バランスに影響を与える7つの要因、①虫歯菌について②飲食の回数について③唾液の緩衝能④唾液の質と量⑤歯垢の蓄積量⑥DMFT⑦フッ素の状況を計測し、歯の表面に出入りするカルシウムの収支バランスを赤字ではなく黒字の状態を保ちましょう。これら7つの要因を調べるために、ぜひ、唾液検査の受診をおすすめします。そしてこれらをグラフにし、視覚化したレーダーチャートにしてモニタリングしましょう。