歯周病の取扱い説明書

人類が最も多く感染した病気としてギネスブックにのっているのは歯周病です。なぜなら、ほぼすべての成人のお口の中に「常在菌」として歯周病菌は存在しているからです。つまり、誰もが歯周病に感染しています。そして、一生付き合わなければいけない細菌なのです。発症しているか、症状のない未発症かは歯周病菌との付き合い方や、「取扱いの違い」によるものと考えています。

お口の中は大別すると虫歯菌と歯周病菌の2種類の菌がいます。この菌はそれぞれ住む場所がまったく違います。

虫歯菌は歯肉の縁上の歯の頭付近に付着する菌です。また、歯周病菌は歯肉の内側の歯周ポケット内に生息しています。しかもここは歯ブラシの全く届かない場所です。

では、歯周病および歯周病菌についてお話しします。まずは歯周病の発生から進行のお話をしていきましょう。お口の中の数千億の細菌達は歯ブラシでは100%排除できません。歯ブラシ1本で行うブラッシングでは50%くらい磨き残ります。歯間ブラシやフロス(糸ようじ)を丁寧に使用しても90%までしか磨けません。

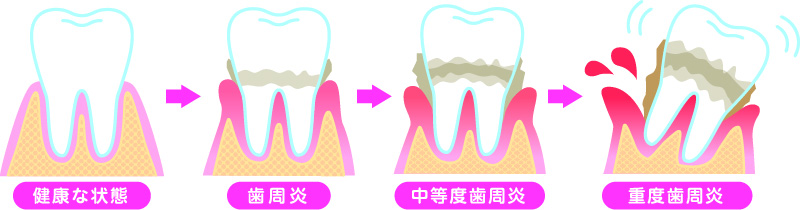

残った細菌達は蓄積され塊となります。塊になった細菌を歯垢といい、さらに、歯垢が8週間くらい時間が経つと石のように硬くなったものを歯石といいます。歯石になるともはや歯ブラシで磨き取ることは完全に不可能となります。そして、その歯石を放置していると、その歯石から放出される毒素によって歯肉が炎症を起こし、歯肉からの出血や腫れを引き起こします。(歯肉炎)

さらに、歯石を放置していると、その毒によって歯を支えている骨が溶けてしまいます。これを歯周病といいます。一度骨が溶けてしまうと2度と骨は再生されることはありません。

つまり、歯周病を進行させてしまうと2度と完治することはありません。しかも困ったことに歯周病は、自覚症状がないまま進行し、「グラグラする」、「歯肉が腫れた」、「痛くて咬めない」等自覚症状に気付いた時はおおよそ末期的なレベルです。そうなると「歯を抜いて入れ歯をつくる」という、治療ではなく「後始末」となってしまいます。

入れ歯になる人の傾向ははっきり決まっています。

①歯石取りおよび定期検診を計画的に行わない

②歯が痛い時しか歯医者へ行かない

この2つです。この2つが揃うとほとんどの人が入れ歯になります。

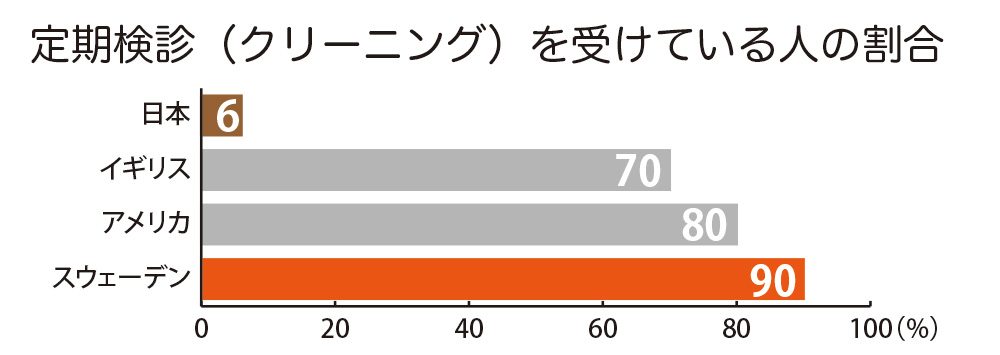

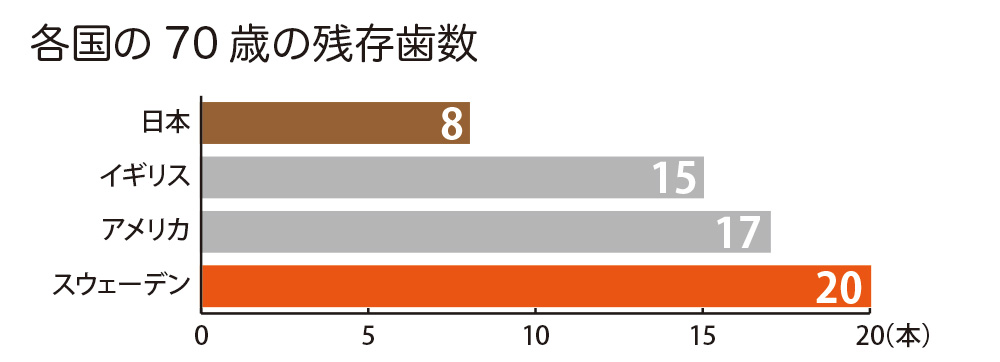

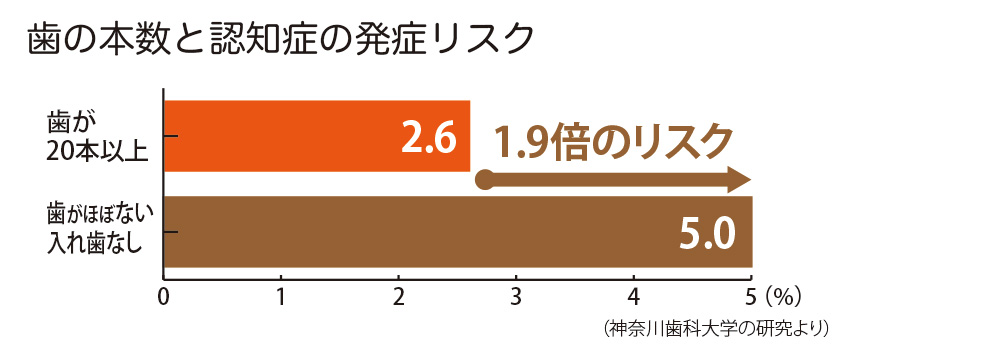

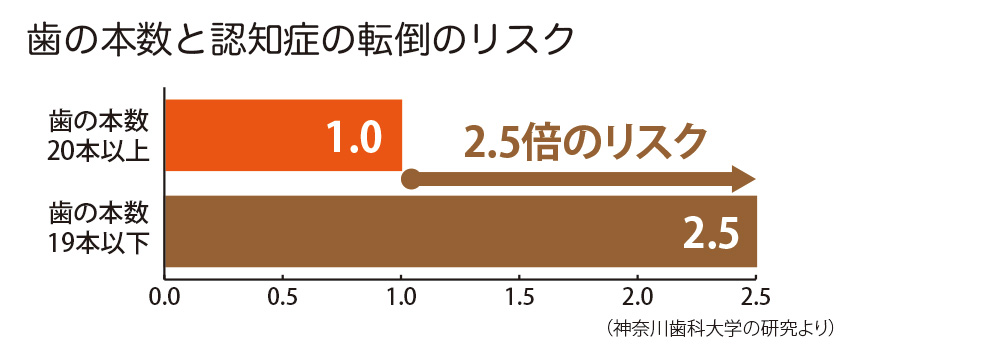

今日本で定期検診(クリーニング)している人は6%しかいません。その結果、歯周病が悪化して歯を失い、75歳以上の90%が入れ歯です。入れ歯だけならまだ良い方で、ほとんど歯が無くなると認知症になるリスクも高まります。また、最近一部の歯周病菌が全身の病気に影響を与えることがわかってきました。この件に関しては後述いたします。

ここで歯垢や歯石を構成する歯周病菌について解説します。歯周病菌は約10種類で構成されています。すべての菌が同等の毒を持っているわけではなく、毒の強さに差があります。毒性の弱い菌は小学生頃、毒性の中等度の菌は中学生頃、毒性の強い菌は高校生頃お口の中に定着します。そして、18歳になるころすべての菌がお口の中に常在菌として住みつきます。(ちなみに虫歯菌は3歳で定着します。)この歯周病菌は毒性の強さによって階級制度となっており、最も毒性の強いPg菌が他の9種類の菌を支配しています。つまり、この歯周病菌の世界では王様として君臨し、このPg菌の指示によりお口の中にいる善玉菌(免疫細胞)と歯周病菌の戦いがいたるところで行われています。

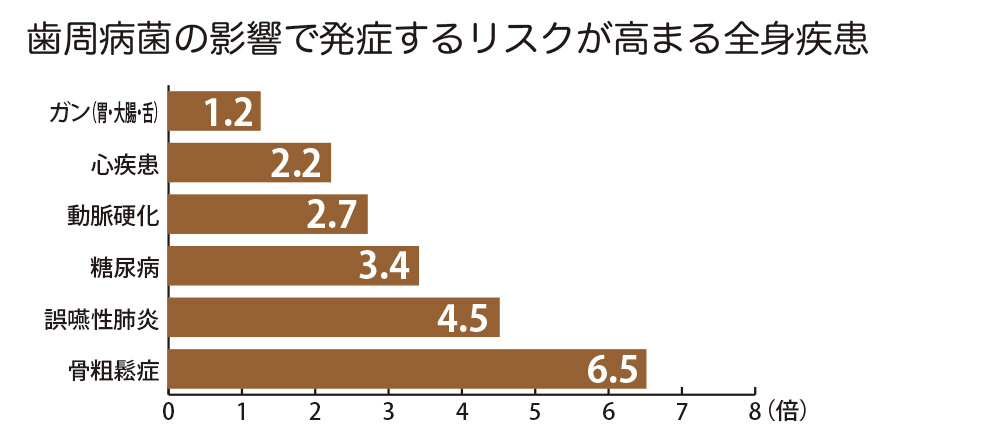

Pg菌はお口の中の善玉菌(免疫細胞)と歯周病菌との戦いの中で司令塔の役目をしています。善玉菌(免疫細胞)が戦いに勝っている時に、歯周病は発症しません。年齢や何らかの変化により、歯周病菌が勝ってしまうと、歯周病を発症してしまいます。また、Pg菌をたくさんお口に定着させてしまった方は、歯周病だけでなく全身の病気に影響があります。糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞、狭心症、肺炎、心内膜炎、アルツハイマー型認知症等様々な病気の発症率を2〜3倍上昇させてしまいます。

このように悪業を働く人類の敵であるPg菌を封じ込める方法は無いものでしょうか?

そもそもPg菌は人間の血液をエサとしている吸血鬼です。ブラッシング不足等により歯肉炎を発症すると、歯肉の炎症により出血が起こります。Pg菌はこの血液をエサにして生き延びるだけでなく、栄養得て毒性を強めパワーアップします。それにつられて他の仲間の菌も活性化し、善玉菌との戦闘が開始されます。歯肉の状態が良好な時は、歯周病菌より善玉菌(免疫細胞)が優勢なため、お口での症状は現われません。しかし、血液のエサを吸収した歯周病菌は毒性を強め、善玉菌(免疫細胞)より攻撃力を増します。

そして、歯周病菌のもたらす毒素により、歯を支えている骨が溶けて、歯周ポケットが深くなります。さらに、歯周ポケット内で歯周病菌達は増殖し、毒性を強めます。そして、ついには歯を支えている骨がなくなり歯は抜けてしまいます。(歯周病菌は歯垢、歯石の状態問わず毒性を発揮します。)

何度も繰り返しますが、歯周病は治りません。Pg菌を含めた歯周病菌が、お口の中の常在菌であるかぎり、菌数を減らして善玉菌(免疫細胞)が優勢の状況を常に保つことが大切です。

ではいったいどうしたら歯周病菌の勢力を弱めることができるのでしょうか? 最も効率の良い方法は、歯周病菌の中の王様で司令塔でもあるPg菌を活性化させないことです。そのためエサになる血液を与えないことが大切です。まず、正しいブラッシングを歯科医院で学びましょう。冒頭でお話しした通り、歯ブラシ1本でのブラッシングでは50%しか磨けていません。

これではPg菌を喜ばせてしまいます。必ず歯間ブラシやフロス(糸ようじ)をセットで行い磨き残しを少なくしましょう。ただ、常に磨き残し0%は現実的に不可能です。磨き残った歯周病菌は歯科衛生士に定期的に除去してもらいましょう。

また、何年も歯科医院に行っていない人は、歯肉の出血がなかったとしても要注意です。Pg菌を含む歯周病菌は18歳頃から常在菌として、歯周ポケットに隠れているからです。さらに、歯周病菌が歯石という硬い物体に変わると面倒です。これは歯肉周辺のクリーニングと、歯周ポケット内のクリーニングを回数をかけて行い、菌の数を減らす治療を行う必要があるからです。しかし、このように、歯周病菌数を減らしたとしても、一定期間時間がたつと歯周病菌は再び増殖します。

そのためクリーニングは1〜3ヶ月くらいのサイクルで定期的かつ計画的に行い、できるだけ歯周病菌を減らす努力をしましょう。それは善玉菌(免疫細胞)を常に優勢に保つためです。

最近になりPg菌の弱点がわかってきました。Pg菌はウコンの主成分であるクルクミンに弱く、現在クルクミンを応用した歯磨剤があります。ご家庭でのブラッシング時使用していただくと、クリニックでのクリーニングと相乗効果が得られやすくなるでしょう。

これによって歯の寿命だけでなく、身体の健康寿命も延ばすことを目標としましょう。

また、歯周病には口臭はつきものです。口臭も歯周病の重症度を示すマーカーとなります。歯周ポケットに供給される栄養素を歯周病菌が代謝、分解する際に口臭は発生します。特に、Pg菌は強い口臭成分を大量に生産します。強い口臭は歯周病菌が大量にお口の中に生息し、細菌の新陳代謝が盛んに行われていることを示します。口臭成分の毒性は歯周病をさらに、進行させるので、口臭が無くならない限り歯周病は治りません。歯周病菌から発生した代謝産物(メチルメルカプタン)が、いったん唾液に溶けた後、呼気に気化して口臭として感知されるのです。このメチルメルカプタンは毒性が高く、日本の法律では毒物に指定されています。また、その毒性は青酸ガスにも匹敵します。この口臭はマウスウオッシュでは解決しません。悪臭を放つ汚物に香水をかけても解決しないのと同様です。口臭を抑えるには歯周病治療をしっかり行った後、定期検診(クリーニング)を計画的に行うしかないのです。

最後に歯周病と全身疾患についてお話ししましょう。

歯肉からの出血があると、歯周病が重症化するキッカケになることはすでにお話ししました。この出血、実はもう1つ大きな意味をもっています。出血部位は毛細血管が露出した傷口です。もし自分のお腹に手のひらの大きさの傷があったらどうしますか?

傷口から真っ赤な血が出ています。もちろん止血したり、ガーゼで覆ったり、薬を塗ったりするでしょう。では歯周ポケットから広範囲に出血があったらどうでしょう。

すべての歯に深さ5㎜の歯周ポケットがあるとすると、その面積は手のひらの大きさと同等の面積です。しかし、この大きな傷口は手当てされるどころか24時間歯周病菌と寄り添っているのです。歯周病菌は汚物と同じです。つまり、歯周ポケット内は汚物に常にさらされ、毎日歯ブラシで汚物に歯肉は押しつけられているのです。もしお腹の傷口が毎日そんな目にあっていたら・・・

歯周病の人の歯肉では毎日それが起こっているのです。このような状況が続くと、歯周病菌は歯肉の毛細血管から進入し全身を駆け巡ります。これが歯周病によって引き起こされる全身疾患の原因です。血流に乗った歯周病菌は全身の組織や臓器に運ばれ、炎症を起こし全身疾患をもたらします。この全身疾患もPg菌が多いほど発症のリスクが上昇します。歯周病治療によって、歯肉の出血を防ぐことが歯だけでなく、全身の健康を守ることそのものなのです。そのため正しいブラッシングを学び、歯肉からの出血率を10%以下に抑えることが重要です。

また、当院では、歯周病の治療だけでなく、Pg菌の数を測定する検査もお勧めしています。

このPg菌の量をモニタリングし、常に菌の量が少ない状況で日常を過ごすことが大切です。Pg菌の量によっては、歯周病の発症は抑えられないどころか重症化すると考えられているからです。検査はいたって簡単です。歯間ブラシで歯と歯の間の歯垢を採取し、45分間培養器に入れてPg菌の量を測定します。

0〜5000の数値が示され、その数値によって対応を考えていきます。ぜひ、この検査を有効活用し歯周病をコントロールしましょう。

繰り返しますが、歯周病は治りません。それは歯周病菌が常在菌だからです。歯周病は「治す」のではなく「コントロールする」のです。

「コントロールし、発症させない」これしかありません。

そのために、

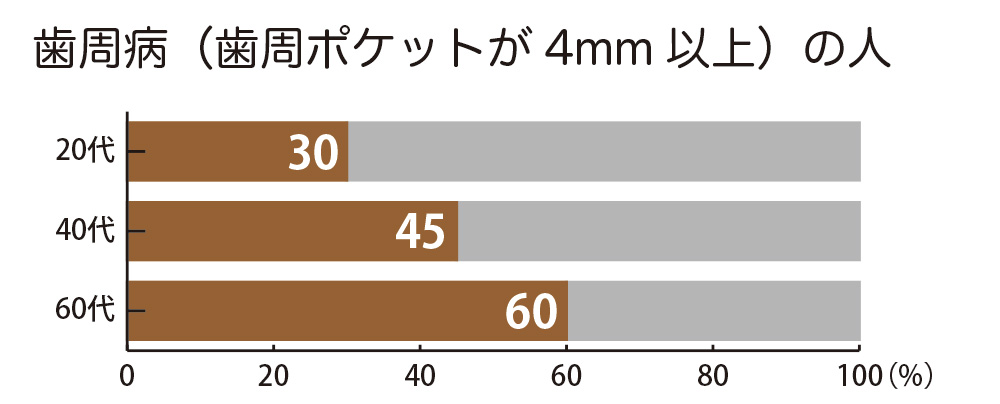

①詳細にわたる検査(4mm以上の歯周ボケット率10%以下)

②質の高いホームケア(歯肉からの出血率10%以下。磨き残し率15%以下)

③正しい歯周病治療(Pg菌量1000未満)

④計画的な定期検診(クリーニング)

これを実行するしかないのです。

①〜④を実行した上で常にモニタリングしていきたい指標は、磨き残し率を15%以下にすること、歯肉からの出血率を10%以下にすること、4mm以上の歯周ポケット率を10%以下にすることが大切です。

この後ご紹介するメディカル・トリートメント・モデル(MTM)は、正しいケアを学びながら、この3つの指標をクリアすることを目標としています。